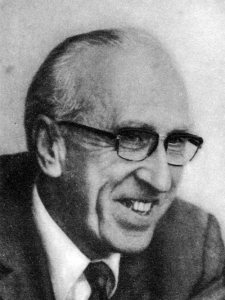

卡巴列夫斯基 (Dmitry Kabalevsky)

人物介绍

德米特里·鲍里索维奇·卡巴列夫斯基(Dmitry Kabalevsky,1904—1987年),出生于圣彼得堡,前苏联作曲家、音乐教育家、音乐活动家。1987年,卡巴列夫斯基逝世于俄罗斯莫斯科,享年83年

1929和1930年先后毕业于莫斯科音乐学院作曲班及钢琴班,1932年起任教于莫斯科音乐学院。1940—1946年任《苏联音乐》杂志主编。1949—1952年任苏联科学院艺术史研究所音乐部副主任。1952年起任苏联作曲家协会书记。1962年起领导少年儿童音乐美育委员会。1969年起任苏联教育科学院主席团所属美育委员会主席。

1930年,创作协奏曲《第一钢琴协奏曲》。1932年,创作交响曲《第一交响曲》。1938年,创作歌剧《科拉斯·布勒尼翁》。1940年,开始担任《苏联音乐》杂志主编。1946年,创作剧本音乐组曲《发明家与喜剧演员》。1949年,开始担任苏联科学院艺术史研究所音乐部的副主任,直至1952年。1959年,创作钢琴曲《六首前奏与赋格》。1964年,创作协奏曲《钢琴与乐队狂想曲》。...查看全文

1929和1930年先后毕业于莫斯科音乐学院作曲班及钢琴班,1932年起任教于莫斯科音乐学院。1940—1946年任《苏联音乐》杂志主编。1949—1952年任苏联科学院艺术史研究所音乐部副主任。1952年起任苏联作曲家协会书记。1962年起领导少年儿童音乐美育委员会。1969年起任苏联教育科学院主席团所属美育委员会主席。

1930年,创作协奏曲《第一钢琴协奏曲》。1932年,创作交响曲《第一交响曲》。1938年,创作歌剧《科拉斯·布勒尼翁》。1940年,开始担任《苏联音乐》杂志主编。1946年,创作剧本音乐组曲《发明家与喜剧演员》。1949年,开始担任苏联科学院艺术史研究所音乐部的副主任,直至1952年。1959年,创作钢琴曲《六首前奏与赋格》。1964年,创作协奏曲《钢琴与乐队狂想曲》。...查看全文

相关图集

暂未收录相关图片.网友评论

游客不能发表评论.请先登陆.